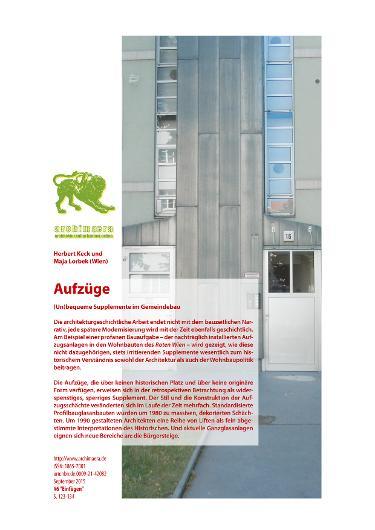

Aufzüge

DOI:

https://doi.org/10.60857/archimaera.6.123-34Schlagworte:

Aufzüge, Barrierefreiheit, Denkmalschutz, Geschichte der Sanierung, Lifte, Rotes Wien, Sanierung, Sozialer WohnbauAbstract

Die architekturgeschichtliche Arbeit endet nicht mit dem bauzeitlichen Narrativ, jede spätere Modernisierung wird mit der Zeit ebenfalls geschichtlich. Am Beispiel einer profanen Bauaufgabe – der nachträglich installierten Aufzugsanlagen in den Wohnbauten des Roten Wien – wird gezeigt, wie diese nicht dazugehörigen, stets irritierenden Supplemente wesentlich zum historischem Verständnis sowohl der Architektur als auch der Wohnbaupolitik beitragen. Die Aufzüge, die über keinen historischen Platz und über keine originäre Form verfügen, erweisen sich in der retrospektiven Betrachtung als widerspenstiges, sperriges Supplement. Der Stil und die Konstruktion der Aufzugsschächte veränderten sich im Laufe der Zeit mehrfach. Standardisierte Profilbauglasanbauten wurden um 1980 zu massiven, dekorierten Schächten. Um 1990 gestalteten Architekten eine Reihe von Liften als fein abgestimmte Interpretationen des Historischen. Und aktuelle Ganzglasanlagen eignen sich neue Bereiche an: die Bürgersteige.

Downloads

Veröffentlicht

2015-09-15

Ausgabe

Rubrik

Artikel